「”ミライの授業”って、どんな内容になっているの…」

「中学生から大人まで、こんなに愛読している人が多いのはどうして…」

学校に通うことに疲れた人に読んで欲しい本が「ミライの授業」。

実際、「ミライの授業」は多く中学生に読まれ、授業に取り入れる学校まで出てきています。

「ミライの授業」について、あなたに伝えたいことは3つ。

POINT

- 学校に通う1番の目的は「魔法」を学ぶため

- どんな境遇にあろうと、どんな年齢であろうと、遅すぎることはない

- ミライの授業は、「かつて14歳だった大人」に向けても書かれている

ただ、実際に本を読んだ方の声を聞くと、「役に立たない」なんて気になる口コミも…。

書店員が教えない、「ミライの授業」の真実に迫っていくことにします。

クリックできる目次

「ミライの授業」とは

ベストセラー『僕は君たちに武器を配りたい』の著者が、全国の中学校を訪れて開いた特別講義「未来をつくる5つの法則」のエッセンスを詰め込んだ一冊が「ミライの授業」。

- 学校は未来と希望の工場である

- きみたちは魔法を学んでいる

など、これからの時代を生きる14歳と、かつて14歳だったすべての人に送る、著者の執筆活動の集大成となっています。

著者「瀧本哲史(たきもとてつふみ)」さんの死因は?

出典:jcast

「ミライの授業」の著者は、エンジェル投資家として有名な経営コンサルタントの「瀧本哲史」氏。

東京大学法学部卒業後、東京大学大学院法学政治学研究科助手に採用。

助手の任期終了後、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社し、エレクトロニクス業界のコンサルタントとして手腕を発揮。

独立後は、多額の債務を抱えていた日本交通グループの経営再建等を手がけたことでも有名。

企業再生家(エンジェル投資家)としてベンチャー企業への投資を行いながら、京都大学で意思決定論、起業論などを講義。

残念ながら、2019年8月10日に東京大学病院にて死去されています(享年47歳)。

死因については公表されていません。

- 京都大学産官学連携本部イノベーションマネジメントサイエンス研究部門客員准教授

- 全日本ディベート連盟代表理事

- 株式会社オトバンク取締役

「ミライの授業」の基本情報

| 書籍名 | ミライの授業 |

| 著者 | 滝本哲史 |

| 出版社 | 講談社 |

| 本の長さ | 294ページ |

| 発売日 | 2016年7月1日 |

| 電子書籍 | 〇 |

「ミライ(未来)の授業」の口コミ・評判

実際に「ミライの授業」を読んだ方の声を聞くと、良い口コミと悪い口コミの両方が…。

両方の口コミを包み隠さず明らかにしていきます。

もっと早くにこの本に出会いたかった(良い口コミ)

『ミライの授業』

(瀧本哲史著)を読む😊

中学生に向けた話

私にピッタリ😅💦

ただ

中学生の時に読みたかった😂

彼はもっともっと長生きして,自分の話を聞いてくれた若者たちの行く末を見たかったろう

変わっていく社会をもっと見たかったろうなあと思う私は(遅ればせながら😅)

勉強し

生きていく😤— ひさ (@mitsukihisanaga) May 29, 2021

魂を揺さぶられる一冊です(良い口コミ)

私が魂を揺さぶられた一冊が「ミライの授業」。

著名な投資家が「21世紀を生きる子ども向けに語る形式」ですが、実は私たち大人にも大切な内容になっています。

誰でも名前を知っている偉人が出てきますが、「こんなことを考えていたのか」とか、「こんな背景があったのか」など、目から鱗が落ちるような内容ばかり。

偉人達の「強い意志」を知れば、感涙すること間違いなしです。

過去を知ることで、未来が分かります(良い口コミ)

「ミライの授業」というタイトルですが、ある種の伝記。

19人の偉人の伝記を使って、話のテーマが進行します。

伝記は簡潔に書かれていて読みやすいですし、多くの具体的なエピソードと一緒に生き生きと描かれているのが特徴。

過去の偉人の行動を知ることが「未来を学ぶ」ことに繋がることがよく分かりました。

『僕は君たちに武器を配りたい』も名著(良いクチコミ)

著者の「滝本哲史」氏の本はどれも名著です。

周りの人が信じられなくなり、自分のことが嫌いになりそうだった時に『君に友だちはいらない』を読み、心が救われました。

これからの時代を生きていく自信がない時に『僕は君たちに武器を配りたい』を読み、覚悟を決めました。

自分のことが分からなくなり、自分の人生に寂しさを感じた時に『ミライの授業』を読み、心を奮い立たせました。

自分の人生を諦めたくない(良い口コミ)

「ミライの授業」に出会ったおかげで、「まだまだ自分の人生を諦める必要はない」と思えることができました。

この本に載っている過去の偉人を知れば、「もっと自分はやれるはずだ」と思えるはず。

「自分の心を振り立たせたい人」にこそ、この本を読んで欲しいです。

子どもだけでなく、大人にも十分に可能性があることが分かるのが「ミライの授業」

「ミライの授業」のあらすじを要約

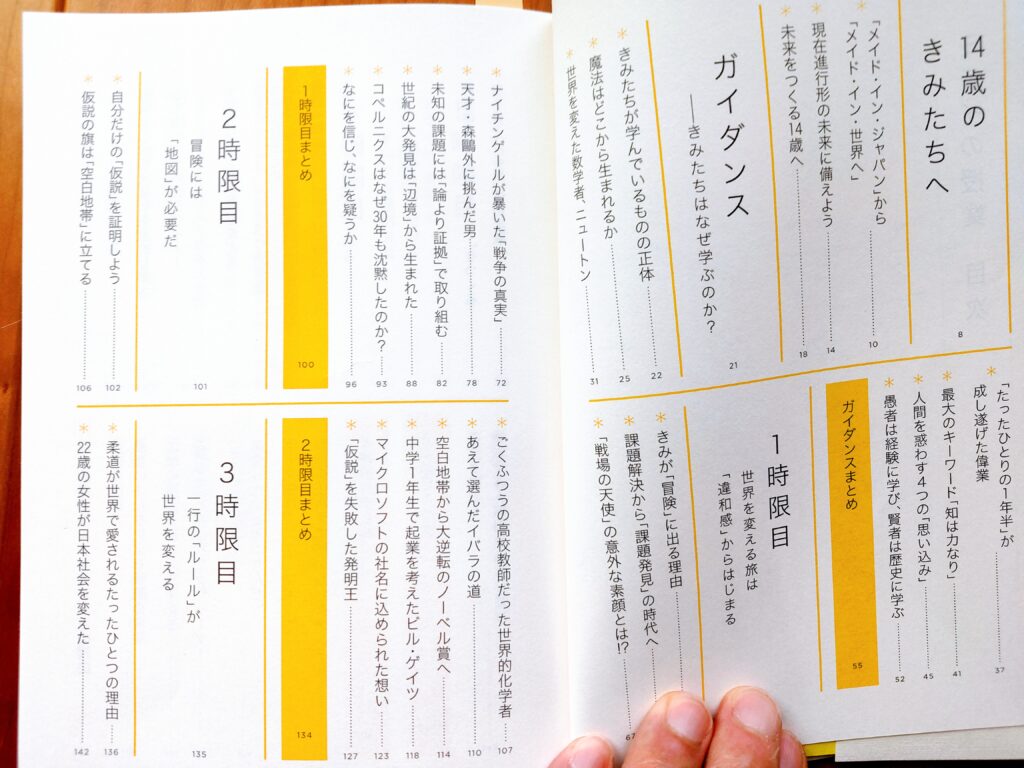

「ミライの授業」は、『未来をつくる5つの法則』を教える特別講義。

| ガイダンス | きみたちはなぜ学ぶのか? |

| 法則1 | 世界を変える旅は「違和感」からはじまる |

| 法則2 | 冒険には「地図」が必要だ |

| 法則3 | 一行の「ルール」が世界を変える |

| 法則4 | すべての冒険には「影の主役」がいる |

| 法則5 | ミライは「逆風」の向こうにある |

「未来をつくる5つの法則」を分かりやすく教えるために、「ミライの授業」では20人の偉人がもたらした世界への変革を紹介。

元々は「中学生向け」の本ですが、京都大学の講義で語っているのと同じテーマになっているので、大人でも十分に読み応えがある内容になっています。

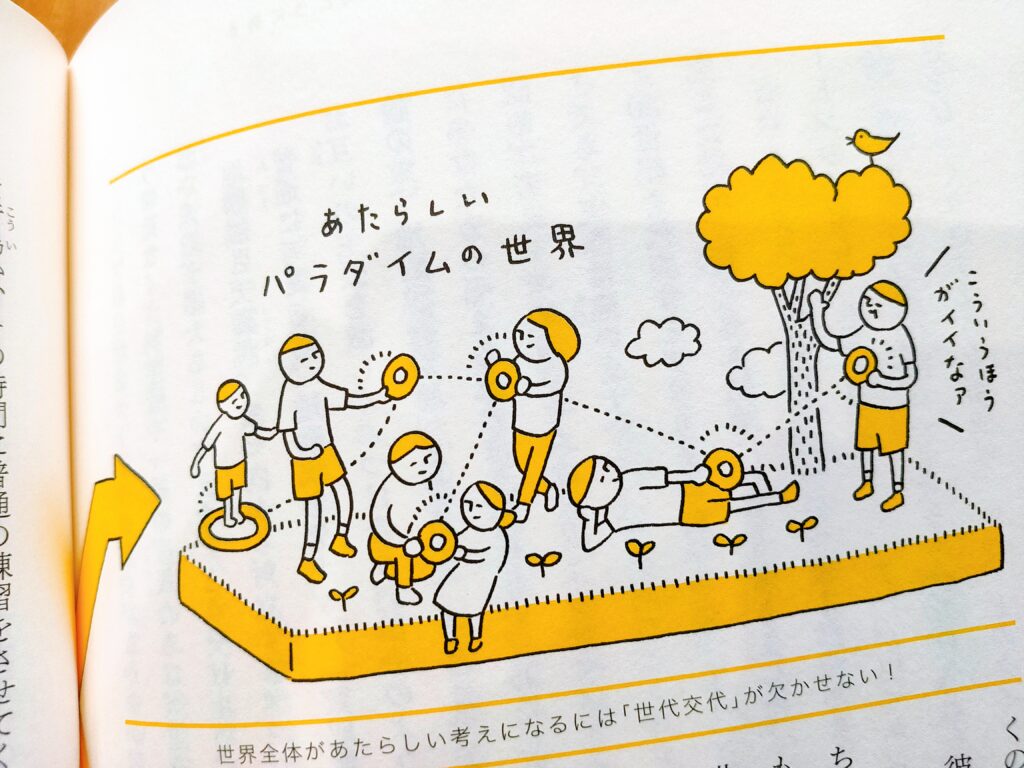

【ガイダンス】きみたちはなぜ学ぶのか?

ガイダンス「きみたちはなぜ学ぶのか」では、2人の偉人がもたらした世界への変革を紹介しています。

- 世界を変えた数学者「ニュートン」

- 知は力なり「フランシス・ベーコン」

① 世界を変えた数学者「ニュートン」

ニュートンの発見の出発点は、「リンゴは木から落ちるのに、どうして月は落ちてこないのだろう?」という単純な疑問でした。

ニュートンは、こうした運動や力に関する法則を説明するために、「微積分(微分と積分)」という『新しい数学』を発見。

もしも、ニュートンの『新しい数学』がなければ、

- ロケットが月に行くこと

- 人工衛星による「天気予報」や「カーナビ」

なども消えてしまうことに。

つまり、ニュートンは『数学という新しい言葉』によって世界を読み、『数学という新しい言葉』によって世界を変えたのです。

② 知は力なり「フランシス・ベーコン」

「ベーコン」が恐れたのは、人間がおちいる「思い込み」の罠。

- 人間の体や脳の仕組みなどからくる「人間の思い込み」

- 自分の考えはすべて正しいと勘違いしてしまう「個人の思い込み」

- まわりの評判や噂話を鵜呑みにする「言葉の思い込み」

- 偉い人や有名な人の言うことを信じてしまう「権威の思い込み」

思い込みの鎖を断ち切る時に重要なのが「観察と実験」

テータ(観察と実験)を重視する考え方は「帰納法」と呼ばれ、近代科学の基礎になっていくのでした。

【法則1】 世界を変える旅は「違和感」からはじまる

法則1「世界を変える旅は『違和感』からはじまる」では、4人の偉人がもたらした世界への変革を紹介しています。

- 自動車王「ヘンリー・フォード」

- 戦争の真実を暴いた「フローレンス・ナイチンゲール」

- 天才”森鷗外”に挑んだ男「高木兼寛」

- 人類史上最大の常識に挑んだ「コペルニクス」

① 自動車王「ヘンリー・フォード」

自動車が普及する前の乗り物と言えば「馬車」。

多くの人は「もっと速い馬が欲しい」と考えていた時に、フォードが注目したのが「自動車」でした。

ただ、当時の自動車は「超ぜいたく品」。

部品や装置のお金を削ることはできないので、フォードは「時間」に目をつけることに。

ベルトコンベアを使った流れ作業による「大量生産システム」によって、自動車価格を大幅に引き下げることに成功。

「流れ作業によってたくさんのモノをつくる」というシステムは、重工業全体の発展にも大きく影響することになるのでした。

② 戦争の真実を暴いた「フローレンス・ナイチンゲール」

世界で一番有名な看護師である「ナイチンゲール」ですが、「ナイチンゲール」が本領発揮を発揮するのは戦争終結後。

ナイチンゲールは、看護師なる前に学んできた統計学を元に「戦場の兵士たちは、戦闘によってなくなるのではなく、劣悪な環境での感染症によって亡くなる」という事実を発見。

さらに、自分のデータが誰でも一目で分かるように、独自のグラフによってビジュアル化。

どんな権力者であっても反論できない客観的「事実」を突きつけることで、世界の医療・福祉制度を大きく変えることに成功したのでした。

③ 思い込みに囚われた天才「森鴎外」と、天才に挑んだ男「高木兼寛」

明治から昭和にかけて、日本人の2大国民病と言われたのが「脚気(かっけ)」と「結核」

脚気の原因については、

- 海軍の軍医”高木兼寛(たかきかねひろ)”の「栄養不足説」

- 陸軍軍医で文豪としても有名な”森鴎外(もりおうがい)”の「伝染病説」

の2つの説に分かれることに。

高木兼寛は食事によって「脚気」が治ること発見しながらも、自説にこだわる森鷗外らによって否定されることに。

「伝染病説」にこだわった森鴎外のために、日清戦争と日露戦争では多くの人を「脚気」によって亡くすことになるのでした。

| 戦争 | 負傷による死者 | 脚気による死者 |

| 日清戦争 | 453人 | 2410人 |

| 日露戦争 | 4万7000人 | 2万8000人 |

④ 人類史上最大の常識に挑んだ「コペルニクス」

1000年以上に渡って信じられてきた「天動説(地球を中心に宇宙が回るとする説)」。

そんな中、コペルニクスは地道な天体観測の結果、「地動説(地球は太陽のまわりを回っているとする説)」を提唱することに。

ところが、自分の理論を証明する決定的な「データ(事実)」を突き付けることができずに沈黙。

彼の説は受け入れられることもないまま、自らの生涯を閉じるのでした。

【法則2】冒険には「地図」が必要だ

法則2『冒険には「地図」が必要だ』では、4人の偉人がもたらした世界への変革を紹介しています。

- 仮説を証明する旅に出た「クリストファー・コロンブス」

- ごく普通の高校教師だったノーベル賞化学者「大村智」

- 中学1年生で起業を考えた「ビル・ゲイツ」

- 仮説に失敗した発明王「トーマス・エジソン」

① 仮説を証明する旅に出た「クリストファー・コロンブス」

冒険に出る時に、絶対に欠かせないモノが「地図」。

ただ、冒険家にとって「地図の正確さ」は重要な要素ではありません。

なぜなら「地図=仮説」だから。

コロンブスは、

「地球は丸いのだから、太平洋を西に進めば、インドに到着するはずだ」

と、大胆に仮説。

仮説を証明にするために航海に出て、人類史に残る大発見を成し遂げているのです。

② ごく普通の高校教師だったノーベル賞化学者「大村智」

夜間部の高校教師だった”大村智(おおむらさとし)”は、「もう一度学び直そう」と一念発起。

高校教師を続けながら大学院で学び、36歳でのアメリカ留学を果たす。

世界中の研究者が莫大な予算を使う中、少ない予算で成果を出すために

「画期的な動物用新薬をつくれば、やがて人間にも応用できるはずだ」

という仮説を立て、動物用予防薬を開発することに成功。

その後の研究によって、開発した動物用新薬が人間にも効果があることが判明し、

- 猛烈なかゆみをひきおし、失明に至る「オルコセルカ症」

- 皮膚がゾウのよう腫れ上がる「フィラニア症」

- ダニによって感染する「皮膚病」

などの撲滅に貢献。

その業績がたたえられ、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞することになったのでした。

③ 中学1年生で起業を考えた「ビル・ゲイツ」

コンピュータプログラムに夢中になっていた「ビルゲイツ」は、13歳で『全米を代表する企業を経営する』ことを決意。

やがて個人用コンピュータが誕生することを想定し、

家庭用コンピュータでは、「ハード」ではなく、「ソフト」が重要になってくるはずだ

と仮説し、現在の標準ソフトである「ウィンドウズ」を開発することに成功。

1台のパソコンをつくることもなく、パソコン業界を制してしまったのです。

④ 仮説に失敗した発明王「トーマス・エジソン」

グラハムベルが「電話機」を発明したのを知り、エジソンが負けじと発明したのが「蓄音機」。

ただし、エジソンはここで「仮説の立て方」に失敗してしまう。

蓄音機に録音した「声の手紙」を輸送してやりとりする未来を想像。

蓄音機で音楽を再生することなど想像していなかったのです。

一方で、蓄音機を音楽用に改良した会社は、巨大ビジネスを作り上げることに成功。

つまり、『エジソンほどの才能をもってしても、「仮説」が間違っていれば何の意味もない』ということは大切な教訓です。

【法則3】一行の「ルール」が世界を変える

法則3『一行の「ルール」が世界を変える』では、3人の偉人がもたらした世界への変革を紹介しています。

- ルールを整備し、柔道を世界に広めた「嘉納治五郎」

- 日本に男女平等をもたらした「ベアテ・シロタ・ゴードン」

- 孤児院から世界的デザイナー「ココ・シャネル」

① ルールを整備し、柔道を世界に広めた「嘉納治五郎」

相撲が世界に受け入れられず、柔道がスポーツとして国際化できたのは「ルール」を整備したから。

そして、柔道のルールを整備した日本人こそ「嘉納治五郎(かのうじごろう)」だったのです。

嘉納治五郎が柔道にもたらした変革は、主に次の4つ。

- 投げ技を分類し、難易度によって5段階に分けて教える

- 危険な「打撃技」や「関節技」を試合方法から削除

- 「段位制度」を導入し、選手の実力は分かりやすくランク付け

- 海外を積極的に訪問し、柔道の普及活動をする

つまり、マイナーな格闘技だった「柔術」を、ルールを変えることで世界的なスポーツ「柔道」に変革した訳です。

② 日本に男女平等をもたらした「ベアテ・シロタ・ゴードン」

日本に「男女平等」という考えを持ち込み、定着させたのは「ベアテ・シロタ・ゴードン」。

「ベアテ」は、

- 日本語をはじめとする6ヶ国語を操る語学力

- 雑誌「タイム」時代に磨いたリサーチ能力

によって、22歳の民間人ながら、新しい日本国憲法の草案作成チームに加入。

様々な形で女性差別を見てきたベアテは、日本国憲法の中に「女性の権利」を入れることに成功。

つまり、22歳の民間人女性が、「たった一行のルール」によって、日本女性の未来を変えた訳です。

③ 孤児院から世界的デザイナー「ココ・シャネル」

20世紀の女性に向けて「新しいルール」を打ち立てたのが、有名ブランドの創始者「ココ・シャネル」

孤児院で育ったシャネルは、お金持ちの支援を得て自分の「洋服店」を開設。

今までのファッション業界の常識を打ち破り、

- コルセットで縛りつけるのをやめ、ゆったりとしたラインの服に

- 裾を引きずるようなスカートも、膝丈にして歩きやすく

など、男性を喜ばせるためではない、女性自身が喜ぶためのファッションを打ち立てたることに成功。

つまり、ファッションに「女性の自立と自由」を取り入れ、『新しい女性像』をデザインした訳です。

【法則4】すべての冒険には「影の主役」がいる

法則4『すべての冒険には「影の主役」がいる』では、3人の偉人がもたらした世界への変革を紹介しています。

- 星を見上げる男「伊能忠敬」

- 『鉄の女』と呼ばれた女性リーダー「マーガレット・サッチャー」

- 自分の正しさに酔いしれた「グレゴール・メンデル」

① 星を見上げる男「伊能忠敬」

実家の家業を引退した「伊能忠敬(いのうただかた)」は、50歳にして学問の道を志すことに。

伊能忠敬はまず、天文学者である「高橋至時」に弟子入り。

2人は、

- 伊能忠敬:この地球の正確な大きさを知りたい

- 高橋至時:より正確な暦をつくりたい

という違う目標を持っていましたが、それぞれの願いを叶えるためにパートナーとなり全国を渡り歩くことに。

ただ、自由に行き来できない時代だったので、「蝦夷地を測量して、正確な字図をつくるべきだ」と訴え幕府に認めさせることに成功。

つまり、二人の考え方は違いましたが、「目的」の一致点を見つけ、「手段」としての蝦夷地測量を実現した訳です。

② 『鉄の女』と呼ばれた女性リーダー「マーガレット・サッチャー」

イギリスで初めての女性首相になったのが「マーガレット・サッチャー」。

- 強力がリーダシップでイギリス経済を立て直す

- アルゼンチンとの領有権争いでは、武力攻撃に乗り出す

など、「鉄の女」として尊敬され、恐れられていた女性政治家です。

ただし、彼女は最初から政治家として成功した訳ではありません。

何度も選挙に落選し、初当選を果たしたのは3度目の総選挙の時。

彼女が政治家として成功するようになったのは、夫の「デニス」がいつもそばにいて、鋭い洞察でアドバイスを送り続けたから。

つまり、夫が「影の主人公」として彼女を生涯に渡って支えた続けたからこそ、「鉄の女」が生まれた訳です。

③ 自分の正しさに酔いしれた「グレゴール・メンデル」

『メンデルの法則』で有名な植物・遺伝学学者が「グレゴリー・メンデル」。

彼は、長い時間をかけ遺伝の法則を発見しましたが、

- 学会では「遺伝の法則」を発表しても相手にされない

- 「遺伝の法則」を本にして出版しても無視される

など、誰にも認められることはありませんでした。

彼が認められたなかった最大の原因は「伝える力」がまったく足りなかったこと。

「数学的に正しければ認められるはずだ」と考えていた彼は、パートナーや仲間を求めなかったのです。

結局、メンデルは研究はやめ、再評価されるのは死後16年が経ってから。

もしメンデルに研究をサポートする仲間がいれば、きっと生前から高い評価を受けていたはずです。

【法則5】未来は「逆風」の向こうにある

法則5『未来は「逆風」の向こうにある』では、2人の偉人がもたらした世界への変革を紹介しています。

- 世界一の小説家になった新人「J・Kローリング」

- 小さな巨人と呼ばれた日本人女性「緒方貞子」

① 世界一の小説家になった新人「J・Kローリング」

大ベストセラー『ハリーポッター』の作者が「J・Kローリング」。

独学で小説の書き方を身に着けた彼女は、シングルマザーとしてギリギリの生活を続けながら『ハリーポッター』を書き上げます。

ただ、

- 児童書にしては長すぎる

- 児童書は売れない

という理由で出版社には相手にされませんでした。

そんな中、ハリーポッターを「面白い」と感じたのは、出版社の社長の8歳になる娘。

8歳の娘の反応を信じた出版社の社長は、「ハリーポッター」を売り出すことを決意し、瞬く間にベストセラーに。

つまり、自分の常識だけで作品を判断した大人は価値が見抜けず、常識を何も知らない8歳の女の子が価値を見出したのです。

② 小さな巨人と呼ばれた日本人女性「緒方貞子」

アジア人として初めて、国連難民高等弁務官に選ばれたのが「緒方貞子(おがたさだこ)」。

国際政治学者として成功を収めていた彼女が、国連難民高等弁務官に任命されたのが63歳の時。

- 国連職員としての経験

- 政治家や外交官としての経験

もない緒方貞子は誰からも期待されませんでした。

ただ、「新人(シロウト)」だからこそ、自分の純粋な信念を貫くことに。

自ら防弾チョッキとヘルメットに身を包み、紛争のど真ん中に乗り込み、難民問題を解決することを決断。

人道支援の機関だった「UNHCR」を「闘う組織」に変革し、「小さな巨人」として国際的に称えることになる訳です。

「ミライの授業」の内容に対する感想

「ミライの授業」を読んだ感想は次の4つです。

- 「魔法を学ぶため」に人は勉強する

- 人間の仕事はロボットにとって代わられる

- 誰でも未来を変えられる訳ではない

- 挑戦に年齢や境遇は関係ない

1 「魔法を学ぶため」に人は勉強する

子どもに

- どうして学校で勉強するの?

- なんで学校に行かないといけないの?

- 理科や数学の知識が何の役に立つの?

と聞かれた時、明確な答えを返せる大人はほとんどいません。

でも、答えは簡単。

学校で勉強しているモノの正体は「魔法」で、「魔法を学ぶため」に学校に通っているのです。

今では当たり前の光景も、江戸時代の人にとっては信じられないようなモノがたくさん。

- 150トン以上の重量がある鉄のカタマリが空を飛ぶ

- 鉄のカタマリに油を積むだけで、馬よりずっと速く走る

- 夜でもずっと明かりが灯っている

など、江戸時代の人がタイムスリップして現代に来たら、きっと妖術のように感じるに違いありません。

江戸時代までさかのぼらなくても、10数年前でさえ

- 音楽はミニコンポ

- 本棚には漫画や雑誌

- ゲームはファミコン

- 机の上には多くの分厚い辞書

が当たり前でしたが、今ではすべてスマホ1台で事足りるようになっています。

つまり、過去の人から見れば今の生活は魔法のよう。

未来の生活は、今の人々が魔法のように感じるモノになっているに違いないのです。

数学が世界を変える

人類の歴史を変えたと言われる数学者「ニュートン」。

ニュートンが発見した「微積分学」がなければ、

- ロケットが月に行くこと

- 人工衛星が地球の周りをまること

- 人工衛星による天気予報・カーナビ

など、今の私達の暮らしを支える様々なモノは存在しえません。

つまり、魔法に見えるすべての大発見や大発明は、すべて学校で学ぶ知識の上に成り立っているのです。

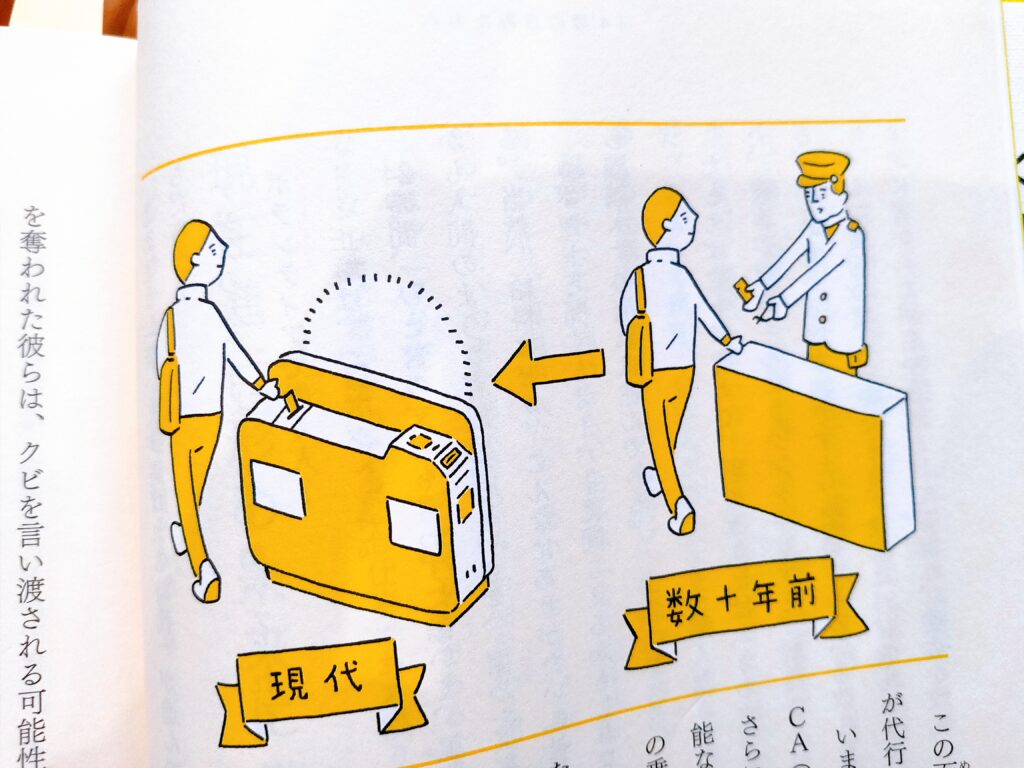

2 人間の仕事はロボットにとって代わられる

経済は「安い労働力」を常に求めています。

というのも、誰がやっても同じ結果なら、安く雇える国で生産をした方が得だから。

そして、最も人件費がかからないのが「ロボット」。

- 文句を言うことも、ストライキを起こすこともない

- 病気で休んだり、遅刻することもない

- 育成期間もいらず、即戦力で働いてくれる

など、人間では考えられなく働きをしてくれ、もちろん給料は「0円」。

おそろしいことに、すでに人工知能は人間の脳を超えています。

- コンピュータより早く正確に計算できる人はいない

- コンピュータ以上に知識が豊富な人はいない

など、ロボットは人間よりずっと早く、多くの課題をこなしているのが現実…。

そんなロボットに勝つ手段は「課題発見能力」を得ること。

穴埋め問題で100点をとる能力はこれからの社会で役に立たず、新しい課題を発見できる人こそがこれからの社会に求められている訳です。

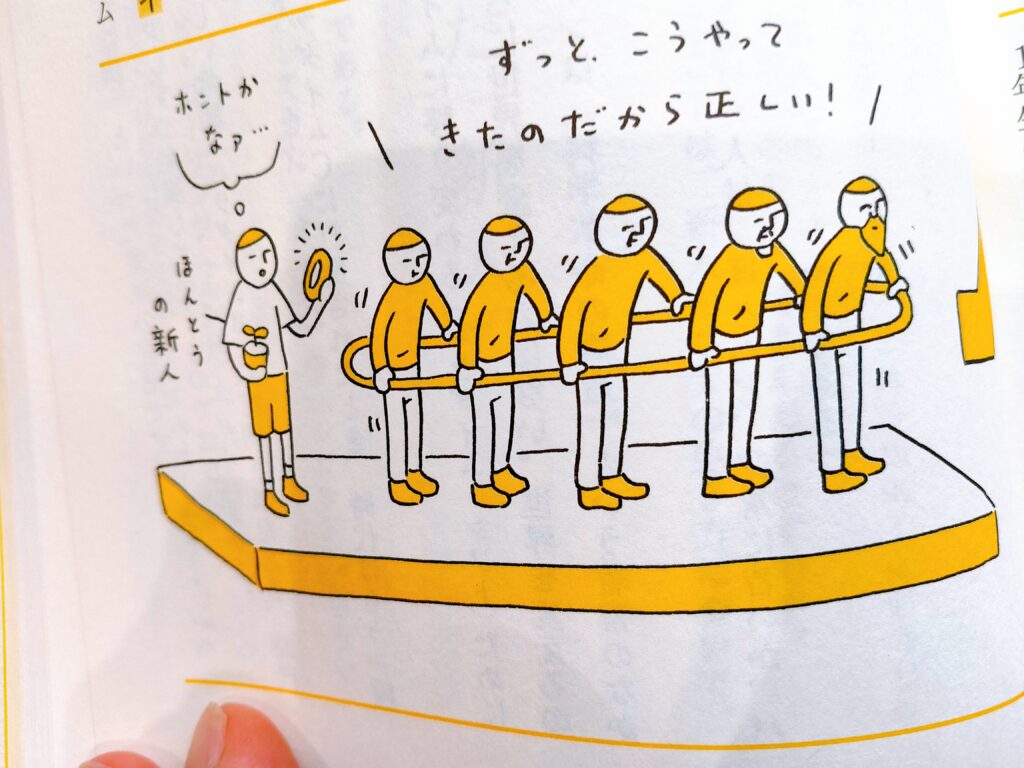

3 誰でも未来を変えられる訳ではない

残酷な事実として、誰もが「変革者」になれる訳ではありません。

- 森鷗外

- エジソン

- メンデル

といった天才ですら、「真の変革者」にはなり得なかったのだから。

ただ、変革者になるのに必要なのは単純な才能ではありません。

- 現実の壁にぶつかった時

- 逆風にさらされ、挫けそうになった時

- 世界に流され、「常識」に染まりそうになった時

- 夢を諦め、「つまらない大人」になり始めた自分に気づいた時

に、自分の可能性を信じ、一歩前に踏み出せる人間だけが「真の変革者」になれる切符を手にするのです。

4 挑戦に年齢や境遇は関係ない

ミライの授業は『14歳の君たち』に向けられた本ですが、「14歳」というのは『現在の年齢』ではありません。

- 緒方貞子氏が、難民高等弁務官に就任したのは「63歳」

- 伊能忠敬が、日本の測量を始めたのは「56歳」

- サッチャーが、イギリスで女性初の首相になったのは「54歳」

など、「かつて14歳だった大人たち」にも、もう一度人生を選び直すだけの時間が残されていることに気づいて欲しいのです。

また、未来への挑戦に「境遇」は無意味。

- 「ニュートン」の学生時代の成績は下から2番目

- 有名ブランドの創始者「ココシャネル」は孤児院出身

- ノーベル賞を受賞した「大村智氏」は夜間部の高校教師

- ハリーポッターの生みの親「J・K・ローリング」は無職のシングルマザー

など、どんな偉人であっても、「今日という日」を境に自分を変革したからこそ成功をなしえているのです。

POINT

自分の可能性を信じて一歩を踏み出せる人間こそが「真の変革者」。年齢や境遇などは一切関係ありません。

「ミライの授業」の購入がお得なのは楽天?中古?

「ミライの授業」の購入方法は次の通りです。

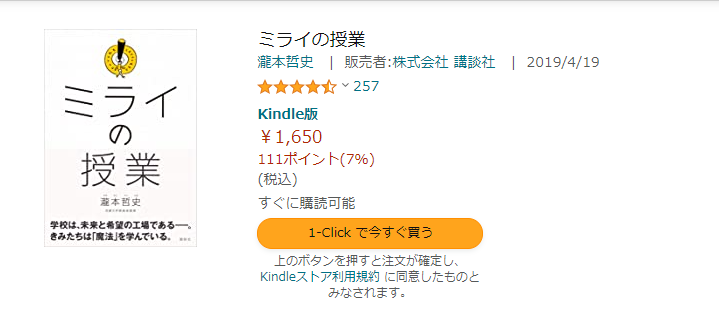

Amazonでの価格

アマゾンでは「ミライの授業」を取り扱い。

1650円(定価)で購入できるようになっています。

楽天ブックスでの値段

楽天ブックスでも「ミライの授業」を取り扱い。

1650円(定価)で購入できるようになっています。

Yahoo!ショッピングでの最安値

Yahoo!ショッピングでも「ミライの授業」を取り扱い。

1650円(定価)で購入できるようになっています。

電子書籍ならkindleがお得?

「ミライの授業」には電子書籍版もありますが、どこでも同じ値段(定価)になっています。

| kindle | 1650円 |

| 楽天Kobo | 1650円 |

| BOOK WALKER | 1650円 |

| Reader Store | 1650円 |

中古なら「メルカリ」より「ブックオフ」

メルカリ・ヤフオクでも「ミライの授業」を購入することは可能。

ただ、

- 偽物が多く出回っている

- 衛生的に不安がある

- 書き込み・傷み・破れがある

などトラブルが続出しているので、「ブックオフ」などの中古販売店で購入するが安心です。

「ミライの授業」はどこでも同じ値段。ポイントが多く付く場所で購入するのがお得です。

【まとめ】『ミライ(未来)の授業』は中学生の読書感想文にもおすすめ

「ミライの授業」についてまとめます。

POINT

- 学校に通う1番の目的は「魔法」を学ぶため

- どんな境遇にあろうと、どんな年齢であろうと、遅すぎることはない

- ミライの授業は、「かつて14歳だった大人」に向けても書かれている

「ミライの授業」は、まず大人が読むべき本。

本を読んだら、次に思春期を迎えた子どもの本棚に置いてください。

「ミライの授業」を手に取った何人かは、未来を切り開く本当の意味を知るに違いありません。