「地鎮祭で玉串料はNGって、本当なの…」

「35000円を包む時は、どう書いたらいいのかしら…」

地鎮祭で欠かせないお金の1つが「初穂料(玉串料)」。

私も「初穂料」を用意したおかげで、理想のマイホームを建てることに成功しています。

地鎮祭の「初穂料」について、あなたに伝えたいことは3つ。

POINT

- 初穂料の相場は2~5万円ほど、4万円を包むのはNG

- 「封筒」ではなく、「蝶結び」の付いたついた“のし袋”に入れるのがマナー

- 「玉串料」でもOKだか、葬儀にも使われるので避ける人が多い

ただ、「初穂料」を渡したために、トラブルに遭う人がいるのも事実…。

建築会社が教えてくれない、「初穂料」のマナーについて迫っていくことにします。

クリックできる目次

地鎮祭は玉串料・初穂料どっち?

地鎮祭では、神様へのお供え物として「初穂料(玉串料)」が必要です。

ちなみに、「初穂」と「玉串」の違いは次の通り。

初穂とは、その年で初めて収穫された稲穂のこと。

「実りの秋」を祝うために、神様への感謝の気持ちを込めて初穂をお供えするのが習わしです。

玉串とは、「木綿(ゆう)」や「紙垂(しで)」を結んだ榊(さかき)の枝のこと。

祈願する人自身が「玉串」をお供えするので、神様の威光を受けることが可能です。

つまり、初穂料(玉串料)とは「今は初穂や玉串がないので、代わりにお金を神様へお供えします」という意味。

初穂料も玉串料も「神様への捧げもの」なので、地鎮祭ではどちらを使ってもOKです。

「御神前」・「御供」・「御榊料」とされる方もいます。

ただ、「玉串料」は通夜や葬儀で使われることもあるので、地鎮祭では「初穂料」と書く人が多くなっています。

関連 【地鎮祭はダイソーのし袋でOK?】水引や書き方の注意点

初穂料は「封筒」ではなく「のし袋」へ

初穂料は大切な「神様へ捧げもの」なので、封筒ではなく“のし袋”に入れるのがマナーです。

‟のし袋”を選ぶ時は『中に入れる金額と祝儀袋の格を合わせる』がマナー。

1万円以上を包む地鎮祭では、「水引が印刷されたもの」は避けるのが賢明です。

‟水引が印刷されたのし袋”は、中に入れる金額を「1万円まで」にするのがマナーです。

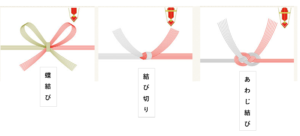

水引の形は主に3種類ありますが、地鎮祭では「蝶結び」と「あわじ結び」がおすすめです。

| 水引の形 | 用途 |

| 蝶結び (花結び) |

出産祝い・進学祝い ※地鎮祭には〇 |

| 結び切り | 結婚式・快気祝い ※地鎮祭には△ |

| あわじ結び | 一度だけのお祝いごと ※地鎮祭には〇 |

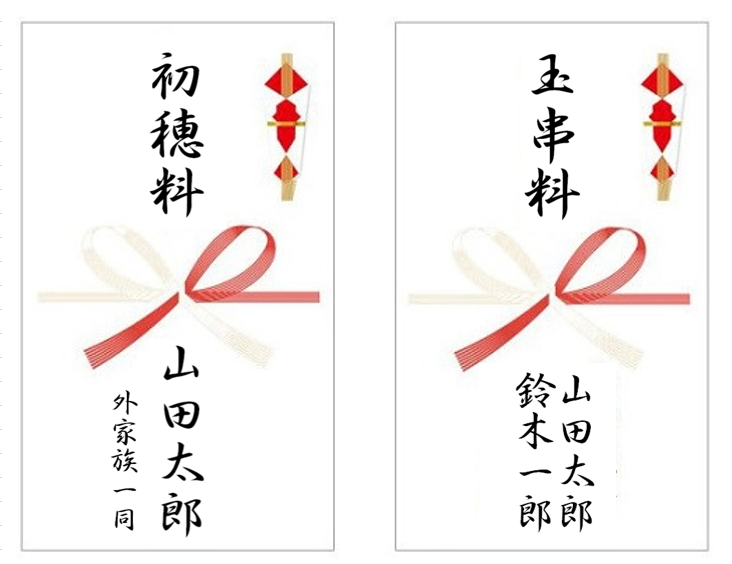

地鎮祭での初穂料の書き方

のし袋に書く時は「筆」を使うのが基本ですが、筆ペンでもOK。

のし袋の表面には、次のように書くのが一般的です。

- 水引の上側:「初穂料」または「玉串料」

- 水引の下側:氏名(フルネームが基本)

名前を書く時は、「初穂料(名目)より少し小さめに書く」のがポイントです。

正式には「御初穂料」と書きますが、個人宅の地鎮祭なら「初穂料」で問題ありません。

「寸志」はマナー違反

「寸志」とは、「目上の人が、目下の人に対して、好意で差し出す金品」のこと。

地鎮祭で「寸志」と書くのは、神様に対して失礼になるので注意してください。

連名にする場合は3人まで

連名にする場合は、年齢が一番上の人が右側に来るようにするのがマナー。

最近では、「連名全体を中央にバランスよく配置する」のが主流になっています。

家族で連名にするなら、施主のみフルネームにし、家族の名前を左側に書くのが一般的。

祝儀袋の大きさでは3人を書くのがやっとなので、4人以上の場合は「外家族一同(外一同)」としてまとめるとスッキリします。

「初穂料」と書く人がほとんど。水引が印刷された‟のし袋”はマナー違反です。

地鎮祭の初穂料35000円の書き方(4万円はNG)

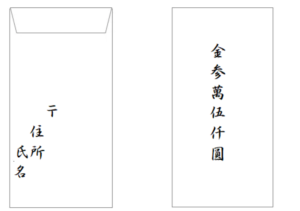

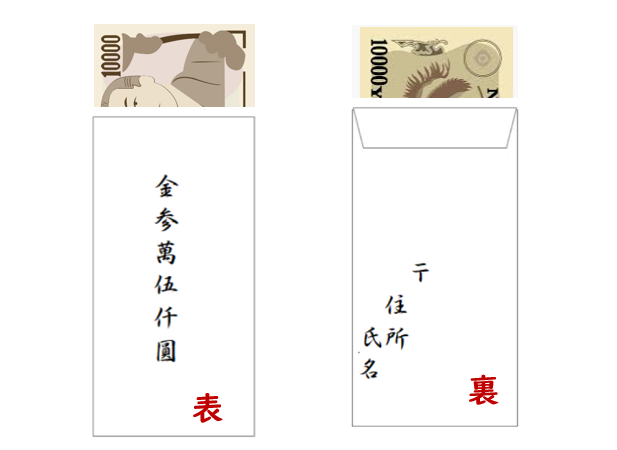

地鎮祭で使う“のし袋”には「中袋」が付いています。

中袋には

- 表面:入れた金額

- 裏面:住所と氏名

を書きますが、金額の数字は旧自体を使うのが通例。

地鎮祭は神事なので、住所を書かなくても問題ありません。

もし3万5000円を入れるなら、「三万五千円」ではなく「参萬伍仟圓」という書き方になります。

| 金額 | 旧字体 |

| 万円 | 萬圓 |

| 千円 | 仟圓 |

| 1万円 | 壱萬圓 |

| 2万円 | 弐萬圓 |

| 3万円 | 参萬圓 |

| 5万円 | 伍萬圓 |

| 7万円 | 七萬圓 |

| 8万円 | 八萬圓 |

| 10万円 | 拾萬圓 |

金四万円の初穂料は避ける

初穂料は‟気持ちの問題”なので、金額についての決まりはありません。

ただ、地鎮祭で包む金額の相場は2万~5万円で、平均は3万5000円ほど。

金額が気になるなら、住宅メーカーの営業担当に相談するのも1つの手です。

地鎮祭は神事なので、縁起の悪い数字「4(死)、6(無)、9(苦)」を使うのは避けるのが基本。

もし、4万円にするなら、

- 初穂料:3万円

- 神饌料(お供え物代):1万円

というように、2つに分けて渡すのがおすすめです。

関連 【地鎮祭にお車代はいらない?】封筒の書き方はこれが正解!

「のし袋」へのお金の入れ方と折り方

中袋にお金を入れる時は、お札の肖像画(顔)が表になるように入れるのが正解です。

‟のし袋”の表側と「お札の表(肖像画)」も同じ向きになるようにしてください。

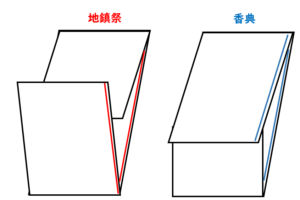

「のし袋」では折り方にも決まりがあり、「お祝い事」と「お悔やみ事」では折り方が反対。

- お祝い事:下の折が上にくるように折る

- お悔やみ事:上の折が下にくるように折る

地鎮祭もお祝い事の1つなので、「下の折が上にくるように折る」のが正解です。

お金は新札がいいの?

神事なので、「穢れ(けがれ)」がない新札を用意するのが基本。

新札がどうしても用意できなければ、なるべく汚れのない綺麗なお札を用意してください。

渡し方は「ふくさ(袱紗)」で

日本では古くから、贈答品を素手で直接渡すことは非礼。

個人宅で行われる地鎮祭は略式化されたモノですが、基本的には「袱紗(ふくさ)」に包んで渡すのがマナーです。

ちなみに、袱紗(ふくさ)の色は「お祝い事」と「お悔やみ事」で違うので注意してください。

紫・赤・朱・オレンジ・黄・ピンクなどの暖色系

紫・黒・緑・紺・藍・茶・グレーなどの寒色系

お祝い事とお悔やみ事の両方に使える「紫色」を1つ持っておくと、どんな時にも対応できるので安心ですよ!

POINT

紫色の「袱紗(ふくさ)」を1つ持っておくと、様々なケースで大活躍してくれます

【まとめ】地鎮祭の初穂料は三万五千円?

地鎮祭で使う「のし袋」についてをまとめます。

POINT

- 初穂料の相場は2~5万円ほど、4万円を包むのはNG

- 「封筒」ではなく、「蝶結び」の付いたついた“のし袋”に入れるのがマナー

- 「玉串料」でもOKだか、葬儀にも使われるので避ける人が多い

地鎮祭であっても、ご祝儀袋の基本的な書き方は他の神事と同じ。

ただし、地鎮祭では「挨拶」や「服装」のマナー間違いも多くなっているので注意してください。